( B5印刷用 余白最小)

チューニングの準備

チューナーの入手

イロハニコットの鍵盤プレートをチューニングするには、チューナーが必要になります。

幸い、スマホをお持ちなら、「楽器チューナー」などで検索すれば、たくさんの無料アプリが見つかると思います。ほぼどれを使ってもチューニング出来ると思うので、お好みの物を入手してください。

市販の楽器用チューナーでも、もちろんOKです。

基準音設定のお薦めは A=442Hz

これは音階全体の中央辺りにあるラの音(A-4)の周波数を決める設定です。この数値を元にして音階全体の各音の周波数が計算され割り当てられます。チューナーには必ずこの設定があり、キャリブレーション(CALIB)などと書いてあります。

一応の世界基準は 440Hz らしいんですが、Y社の鉄琴等は 442Hz で作られているみたいです。この数値に特にこだわりがない(何のこっちゃ分からない)場合は 442Hz に設定しておくのが無難です、という意味でここではお薦めしています。

お買い上げ時のチューニング

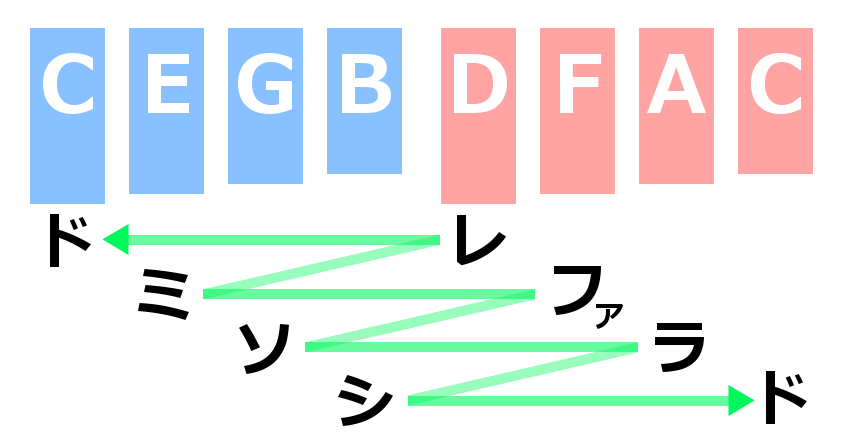

イロハニコットの鍵盤プレートは、左から「C E G B」「D F A C」と並んでいます。左右交互に弾くと、いわゆる「ドレミファソラシド」になります。

ただ、お買い上げ時には高め(+5)のチューニングが施してあります。音が高い方がより可愛らしく聴こえるからです。

実際の調律音が聴けるようにYouTubeムービーも作ってありますので、上の2つのQRコードのリンク先を参考にしてください。

高めのチューニングのまま使って頂くとオルゴール的な可愛らしい音が楽しめますし、標準的なCに戻せば落ち着いた響きが楽しめます。

チューニングの仕方

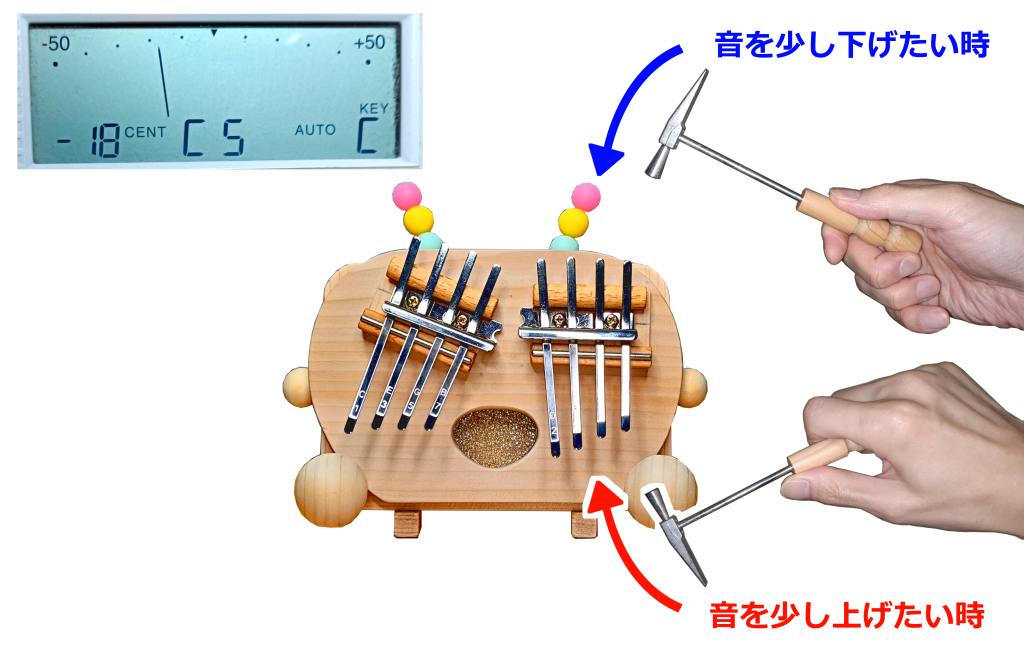

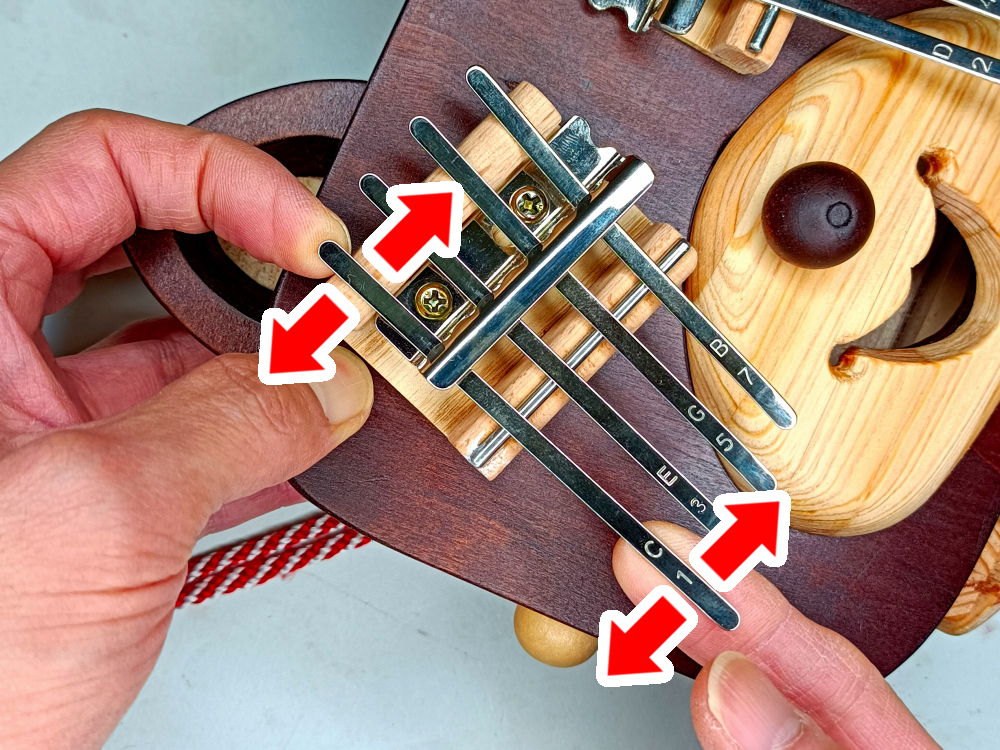

鍵盤プレートの音の高さは、ブリッジより下の部分(指で弾く部分)の長さによって決まります。長ければ音は低く、短ければ音は高くなります。

チューナーのメーターを見ながら、音が低すぎる時は下から、音が高過ぎる時は上から、ミニハンマーで鍵盤プレートを「コンコン」と叩いて微調整します。

チューニング音を大きく変更する場合は、金具のネジを少し緩めるとプレートが動きやすくなります。

ピッタリ合わせるのはかなり難しいので、ほどほどで良いと思います。

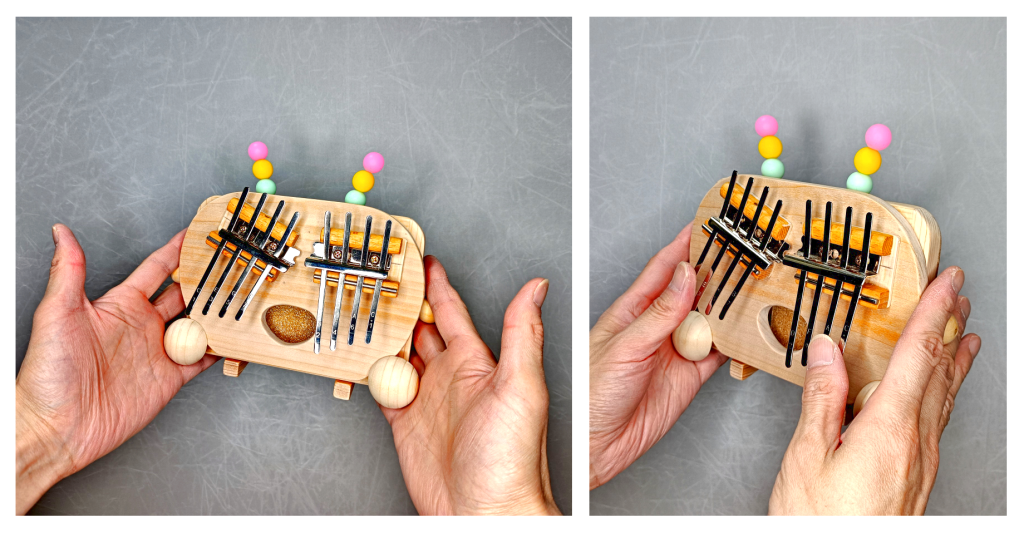

持ち方と弾き方

人差し指と中指でボディ側面の丸いパーツをつまみ、”指の腹”でボディを支えます。

こうすると必然的にボディが立ち気味になり、親指の動きを下に逃がしてやれるので弾きやすくなります。親指の爪で鍵盤プレートを弾く感じなので、音もクッキリする印象です。

この場合、親指の爪が重要になってくるので、日常生活で危なくない程度に親指の爪は伸ばしておいてください。もし爪が欠けたり伸び過ぎた場合は、こまめにヤスリで削って整えましょう。爪切りで切り過ぎてしまうと急に弾き辛くなります。

また、綿の入った座布団や布団などにペタンと置いて弾くと、敷物が天然の反響板のようになって音が良く響きます。それだけでなく、置いて弾く方が腕の負担がかなり減るのでお勧めです。

弾く時はたまに休憩を入れながら楽しんでください。どうしても親指に負担がかかるので、肩の力を抜いてリラックスして遊んでください。

音の”ビビり”について

たまに鍵盤プレートの音がビビッてしまう事がありますが、恐らくその原因は、抑え金具と鍵盤プレートの接触強度(微妙な角度)に関連しているように思います。

その場合、プラスドライバーで金具の2つのネジの一方をギュッときつく締める、またはその逆側を少し緩めると接触角度が微妙に変わりビビりが直る事があります。

別の原因として、プレートの側面が固定用金具に接触している場合にも起こります。こんな場合は鍵盤プレートをわずかに横にずらしてみてください。

ちなみに固定用金具とその下の枕木パーツは、ネジを緩めれば全体が簡単に外せて、メンテナンスしやすい構造になっています。

調律のキーを変更したい場合(移調)

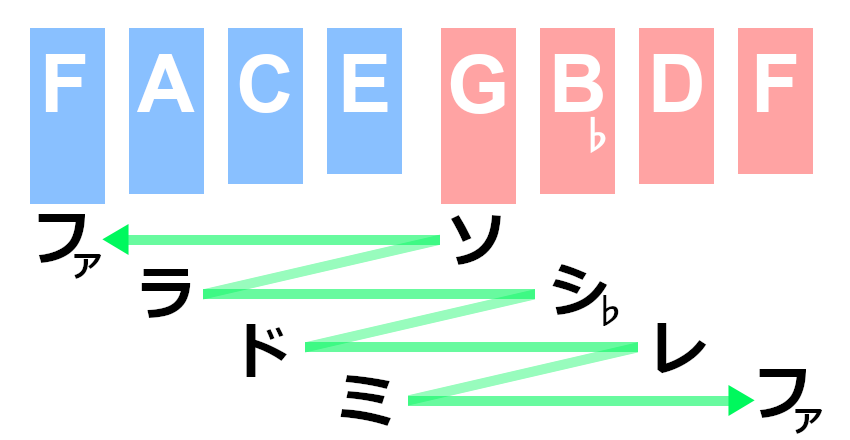

例えばカラオケで歌いたい曲のキーを上げたり下げたりしますよね? 流石にあんなに便利ではないですが、イロハニコットも、個々の鍵盤プレートのチューニングを変えてしまえば、キーの変更は可能です。

この表の一番下が標準的なハ長調のイロハニコットの音の並びです。そこから8つの鍵盤プレートの下側をハンマーでコンコン叩いていけば、どんどん調律が上がっていきます。

何やら難しそうな表に見えますが、実は各音が下から半音ずつ上がっているだけです。

調律を大きく変更する場合は、金具のネジを一旦緩めて「仮止め状態」にすると簡単に音程を変更出来ます。そして再度ネジを締めた後にハンマーで微調整してください。

キーをFぐらいまで上げると、オルゴール的な可愛らしい音になって雰囲気が変わります。ただし、実用域はC~Gぐらいです。Gより上になるとプレートが短くなり過ぎてあまり実用的ではありません。

4+4配列の譜面

4+4配列の譜面は、いわゆる「音符 = ♪」ではなく、何となくテトリスや音ゲーの画面ような、シンプルで直感的な譜面になります。タテ向きに動くオルゴールの楽譜に似ているかもしれません。

黒色が主メロディーで、薄紫色が装飾音なので、まずは黒色だけを追って弾いてみてください。

休符はあえて表記していません。鳴らしっぱなしでも良いですし、慣れてくれば音を止める事にも気を配ってみてください。演奏にメリハリが出ます。

関連リンク

◆イロハニコット譜面集のページ◆

イロハニコットの譜面は童謡を主として50曲ほどあります。このページは印刷用の大きな譜面画像や、演奏のショート動画へのリンク集にもなっていますので活用してください。

https://kallin-tone.com/4-4_douyou-1/

◆イロハニコットの調律音の確認用動画◆

チューニングはチューナーを使って頂ければもちろん出来ますが、大まかな目安になる音がある方が分かり易いので、このYouTube動画を作りました。

また、チューニングに関して詳しく解説したページもありますので参考にしてください。https://kallin-tone.com/tuninng/

kallin-tone.com